Reportage réalisé à Clondalkin (République d’Irlande).

En attendant que leur dossier soit examiné, les migrants qui demandent l’asile en République d’Irlande vivotent dans des centres d’accueil. Une vie morne et millimétrée que dénoncent de nombreuses associations. Elles s’inquiètent de la précarité et du manque d’intimité dont souffrent les résidents, parfois pendant des années.

Il faut quitter le centre de la capitale irlandaise, traverser une zone industrielle et laisser derrière soi des motels sans âme avant d’arriver à Clondalkin, une petite ville de la banlieue ouest de Dublin. Le dernier centre pour demandeurs d’asile de la capitale se dresse dans un quartier pavillonnaire, à deux pas de la seule attraction touristique du coin: une tour d’observation en pierre du VIIIe siècle. Mais il n’y a aucun visiteurs, et les rares passants ne s’attardent pas.

Le centre d’accueil est un austère bâtiment de briques rouges, troué de petites fenêtres carrées. À l’intérieur, les résidents, venus pour demander une protection internationale, vivent parfois pendant des années comme des détenus en semi-liberté. Horaires stricts, manque d’intimité… Dans la très catholique Irlande, certains comparent les demandeurs d’asile aux enfants qui, faute d’être baptisés, errent dans les limbes pour l’éternité. Les centres sont des lieux intermédiaires, ni tout-à-fait dans la société, ni tout à fait en dehors.

L’Irlande compte 39 centres comme celui de Clondalkin. À leur arrivée dans le pays, les demandeurs d’asile y sont placés en attendant le traitement de leur dossier, qui donne droit au statut de réfugié. Si le dossier n’est pas accepté, ils sont expulsés du pays. Selon les derniers chiffres disponibles, 6 500 personnes vivent dans ces centres d’accueil, dont 1 778 enfants.

«Même en prison, ils savent quand ça va finir»

Le hall du centre de Clondalkin ressemble vaguement à celui d’un hôtel. Le gardien, assis derrière un comptoir, boit du café en regardant d’un air distrait les écrans de vidéosurveillance. Il fait signer aux visiteurs une feuille d’émargement. Une quinzaine de poussettes sont entreposées au pied du grand escalier qui mène aux étages. Le bâtiment, prévu pour accueillir 225 personnes, compte 270 résidents, dont 70 enfants.

«Ici, on sait quand on arrive mais on ne sait pas quand on part, raconte Aimée, une Congolaise de

45 ans, arrivée en Irlande en 2008. Je suis restée six ans. C’est terrible de ne pas savoir. Même en prison, ils savent quand ça va finir.» Aimée a été transférée de structure en structure avant d’atterrir au centre de Clondalkin, où son premier enfant est né. Sa demande d’asile a été acceptée en 2016. Elle a désormais son propre appartement, mais sa fille est toujours scolarisée près du centre. Aujourd’hui, Aimée attend dans le bâtiment, au chaud, qu’elle sorte de l’école.

Le ministère de la Justice précise que, sauf circonstances exceptionnelles, les demandeurs d’asile obtiennent un rendez-vous avec l’administration en moins de six mois. Pourtant, un rapport de novembre 2019 du Réseau européen des migrations, un organisme financé par l’UE,  révèle qu’en janvier 2018, les demandeurs d’asile en Irlande devaient attendre en moyenne 19 mois avant d’avoir un premier entretien d’évaluation avec les services de l’immigration. «Il n’y a pas de règle quant à la durée de traitement des dossiers, assure Sofia Hurley, membre de l’association NASC, le centre pour les droits des migrants et des réfugiés en Irlande. Ça prend au minimum un an pour avoir un premier entretien, et plusieurs mois avant d’avoir la réponse. Sans compter le délai si le demandeur fait appel suite à un refus.»

révèle qu’en janvier 2018, les demandeurs d’asile en Irlande devaient attendre en moyenne 19 mois avant d’avoir un premier entretien d’évaluation avec les services de l’immigration. «Il n’y a pas de règle quant à la durée de traitement des dossiers, assure Sofia Hurley, membre de l’association NASC, le centre pour les droits des migrants et des réfugiés en Irlande. Ça prend au minimum un an pour avoir un premier entretien, et plusieurs mois avant d’avoir la réponse. Sans compter le délai si le demandeur fait appel suite à un refus.»

L’attente, qui met la vie en suspens, abîme les plus fragiles. «Quand on te laisse cinq ans, six ans, dix ans dans une chambre tu deviens fou, explique Icham, qui a fui le Maroc à cause de son orientation sexuelle et qui vit dans le centre depuis trois ans. Ça casse quelque chose en toi». Aimée repense à sa voisine de chambre, dépressive, «qui ne se levait jamais de son lit, sauf à l’heure des repas.»

La situation est particulièrement dure à vivre pour les plus jeunes. Dans un rapport de 2018, le défenseur du droit des enfants en Irlande, Geoffrey Shannon, appelait à fermer ces centres, qui «mettent en péril le développement et le bien-être des enfants.» À Clondalkin, une salle de jeu a été aménagée pour accueillir les plus petits. «Mais dès qu’ils font trop de bruit, le personnel leur hurle dessus», raconte Diwan*, un Afghan d’une trentaine d’années, qui vit dans le centre depuis un an et demi.

Dans les centres, les demandeurs d’asile sont logés et nourris, les enfants sont scolarisés et ils ont accès à des soins médicaux. «Les gens pensent que quand on a ça, on n’a pas à se plaindre, commente Diwan, C’est sans doute vrai si vous vivez dans un centre pendant un mois. Mais pendant plusieurs années, c’est insupportable.» Les centres d’accueil n’ont pas été pensés comme des structures permanentes. Les premiers ont été créés en 1999 par le ministre de la Justice d’alors, John O’Donoghue, membre du Fianna Fáil (centre droit), pour faire face à un afflux de réfugiés kosovars. Conçus comme une solution temporaire face à une crise ponctuelle, les centres ont finalement vu passer 65.000 personnes en 20 ans.

«Quand tu es adolescent, tes parents

te disent “à 18h, tu dois être à la maison”.

Et bien ici, c’est pareil.»Aimée, ex-résidente du centre de Clondalkin.

Le quotidien des résidents est jalonné de règles et d’interdits. Lorsqu’ils arrivent à Clondalkin, les résidents se voient remettre un règlement intérieur, qu’ils doivent signer. Le document fait 53 pages. Les repas se prennent à heures fixes. La cantine sert le petit déjeuner de 8h à 9h30, le déjeuner de 12h30 à 14h et le dîner de 17h à 18h30. Et tant pis pour les retardataires. «Si on arrive trop tard on ne peut pas manger, détaille Icham. On peut amener notre nourriture. Mais ça coûte très cher, on ne peut pas le faire souvent». Dans certains centres, les demandeurs d’asile disposent d’une cuisine et peuvent se préparer à manger. Dans d’autres, ils n’ont même pas le droit de faire entrer de la nourriture de l’extérieur. L’accumulation des règles et des interdits révolte certains résidents, comme Aimée: «Quand tu es adolescent, tes parents te disent “à 18 heures, tu dois être à la maison”. Et bien ici, c’est pareil.»

Les centres d’accueil irlandais sont installés dans différents types de structures: anciens hôtels, cités universitaires reconverties, et même mobile-homes. © AsylumArchive

Les demandeurs d’asile doivent prévenir s’ils découchent. Ils sont expulsés du centre s’ils passent plus de trois nuits à l’extérieur. À Clondalkin, les résidents sont libres de rentrer aussi tard qu’ils le souhaitent, mais certains centres imposent un couvre-feu. Les demandeurs d’asile n’ont pas le droit de recevoir de visites dans leurs chambres, et la cohabitation rend toute vie intime impossible. Pour recevoir des invités, il faut se contenter de la salle commune, au rez-de-chaussée. La pièce, d’une cinquantaine de mètres carrés, est équipée d’une télévision, de canapés en cuir fatigués et d’un billard, mais les murs nus et le courant d’air venant de l’issue de secours, qui ferme mal, ne donnent pas envie de s’y attarder.

L’État alloue aux demandeurs d’asile, qui n’ont pour la plupart pas le droit de travailler, une petite somme d’argent hebdomadaire. Chaque adulte reçoit 37,80€ ; c’est 29,80€ pour les enfants. Même si l’allocation a doublé en mars 2019 – elle n’était que de 19,10€ par adulte et 9,60€ par enfant – cela reste trop peu, selon Diwan, qui soupire: «Qu’est-ce que vous voulez faire avec 37 euros?» L’État ne fournit que le strict minimum: du savon, du dentifrice, mais pas de mousse raser ou de lait maternel. Pour acheter des fournitures scolaires ou les uniformes de leurs enfants, les résidents sont obligés de se tourner vers les associations locales.

«On est bloqué ici à cause de l’argent.»

Icham, un demandeur d’asile.

Les centres sont très souvent excentrés, et mal desservis par les transports en commun. La plupart des demandeurs d’asile se servent de leur allocation pour briser l’isolement: en réglant une facture de téléphone ou en achetant des tickets de bus. Icham utilise l’intégralité de son pécule pour payer les transports en commun. L’aller-retour pour se rendre de Clondalkin au centre de Dublin coûte 7 euros. «On est bloqué ici à cause de l’argent», déplore-t-il, lui qui tient à ne pas se plaindre de sa situation, même s’il vit à trois dans une chambre prévue pour deux personnes. Tous les six mois, les demandeurs d’asile reçoivent une allocation complémentaire de 100 euros, qui leur sert notamment à s’acheter des vêtements.

Vers une réforme du système

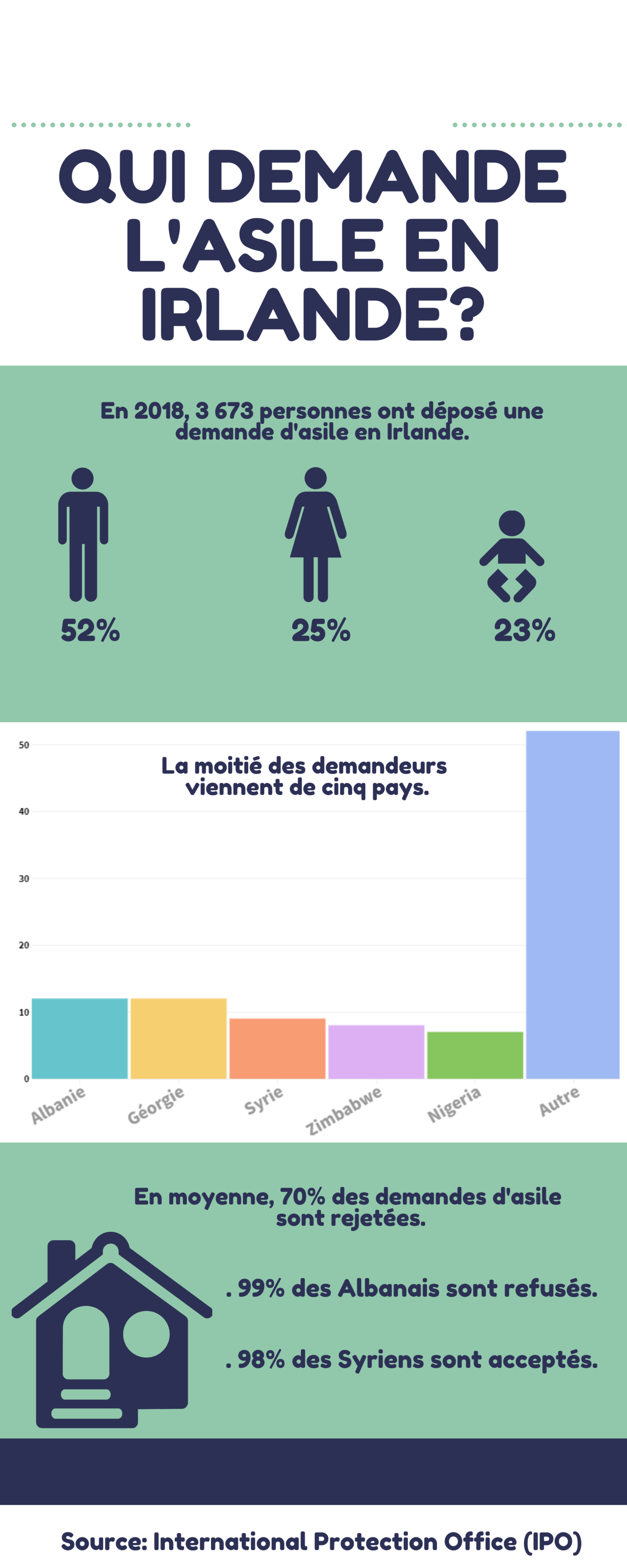

La pression migratoire sur le pays est relativement faible: en 2018, l’Irlande n’accueillait que 2,8 réfugiés et demandeurs d’asile pour 1000 habitants, contre 6,8 en France et 17,2 en Allemagne. Pourtant, le système d’accueil est critiqué des deux côtés de l’échiquier politique. En juin 2019, lors d’une séance de questions au gouvernement, la députée d’opposition Fiona O’Loughlin, porte-parole pour les questions d’immigration du Fianna Fáil, a dénoncé le fait que «les demandeurs d’asile ont l’impression d’être en prison, d’être déconnectés de la société.»

Pourtant, c’est bien son parti qui avait mis en place le système à la fin des années quatre-vingt-dix. Son homologue du Sinn Féin (gauche),Teachta Ó Laoghaire, déclarait il y a quelques mois que «des familles sont laissées dans les limbes, le système les a trahies.» Outre la mise à l’écart des demandeurs d’asile, le Sinn Féin dénonce la marchandisation des centres d’accueil. Sur les 39 centres que compte le pays, seuls sept sont gérés par l’Etat.

Trois centres sont exploités par Aramark, une société américaine qui gère des prisons, et qui avait été pointée du doigt en 2015 pour avoir servi de la nourriture avariée à des détenus afin de réduire au maximum ses coûts d’exploitation. Au-delà des questions morales, la privatisation coûte cher à l’Irlande. Entre 2001 et 2018, le pays a dépensé 1,3 milliard pour financer les centres d’accueil. Selon un rapport publié en août 2019 par le ministère de la Justice, si les centres étaient directement gérés par l’Etat, cela reviendrait à 44% moins cher.

«On était à trois dans une chambre

pour deux. Il n’y avait même pas de table.»Lucky Khambule, un militant.

Lucky Khambule est l’un des co-fondateurs de MASI, le mouvement des demandeurs d’asile en Irlande. Il a fui l’Afrique du sud et a vécu dans un centre de Limerick, à 200 kilomètres à l’ouest de Dublin, pendant près de quatre ans. Il milite pour la refonte totale du système. «On était à trois dans une chambre pour deux. Il n’y avait même pas de table», se rappelle-t-il en écartant les bras d’une cinquantaine de centimètres, pour montrer le peu d’espace disponible entre les lits.

«Les demandeurs d’asile évitent de se plaindre, ils ont peur que ça affecte le traitement de leur dossier», commente-t-il, un peu résigné. En septembre 2014, il décide pourtant, avec d’autres résidents, de bloquer son centre pour améliorer leurs conditions de vie. Pendant dix jours, les 250 résidents se barricadent à l’intérieur, empêchant le personnel de pénétrer dans l’établissement. Leur mobilisation paye – on aménage un espace pour laisser les enfants jouer, et deux ordinateurs sont installés dans la salle commune – et essaime dans le reste du pays. Suite à cette action,

très médiatisée, les critiques se multiplient et le gouvernement intervient pour améliorer la situation.

Lucky Khambule a créé MASI, une association qui milite pour une refonte du système d’accueil, peu après avoir obtenu sa demande d’asile. © Jeanne Péru-Gelly

Longtemps, les demandeurs d’asile ne pouvaient pas travailler. Ce n’est plus le cas depuis l’année dernière. «Après neuf mois sur le territoire, les demandeurs d’asile peuvent désormais exercer un emploi, explique Seán Clemenson, du ministère de la Justice. En un an, le ministère a déjà délivré 3950 permis de travail.» Icham a bénéficié de la réforme: depuis un mois, ce diplômé en ingénierie chimique fait du service après-vente. Mais délivrer des permis ne garantit pas qu’ils trouvent un travail tempère Lucky Khambule: «Même si c’est désormais légal il est très difficile pour un demandeur d’asile de trouver du travail en Irlande. C’est de la paperasse en plus pour les employeurs, et les permis ne durent que six mois. Qui voudrait employer quelqu’un dans ces conditions?»

En août 2019, le ministère de la Justice a publié une liste de nouvelles normes pour améliorer les conditions de vie des demandeurs d’asile. Elle devrait entrer en application en janvier 2021. Mais pour de nombreux commentateurs, c’est le système entier, qui coupe les demandeurs d’asile du reste de la société, qu’il faut réformer. «Dans les centres tu manges, tu dors, c’est tout, résume Aimée. Tu ne vis plus. Alors qu’on a fui nos pays pour pouvoir vivre, justement.»

*le prénom a été changé.

Travail encadré par Audrey Parmentier, Cédric Molle-Laurençon et Delphine Veaudor.